2024年7月の東アジア旅行記、今回から何回かに分けて青島編を書いていきたいと思います。まずは電気街&街歩き編です。

電気街を調査する

青島到着後、空港から移動してホテルにチェックインした後、今回青島国際ビールフェスティバルに誘ってくれた高須さん(@tks)と合流するまでの間に電気街の調査に出かけました。中国の地図アプリである百度地図で調べた感じだと、青島には威海路周辺と泰山路駅周辺の2つの電気街エリアがあるようでした。というわけで、それぞれ順に回ってみることにしました。

威海路周辺

1つ目の電気街エリアである威海路へはホテルからやや遠かったこともあり、私はDiDi1で呼んだタクシーで向かいました。青島地下鉄で行くのであれば1号線・4号線の海泊橋駅が近いかと思います。

青島電子科技市場

まず最初に訪れたのは青島電子科技市場です。建物の上層階はおそらく一般の住宅で、1階と2階の部分が店舗になっているというスタイルです。低層階を店舗にしたマンションというのは日本でも見かけますが、そこが電気街になっているというパターンは日本では見ない気がします。

入口にビニールののれん(?)がかかっている点や、左右の広告などの雰囲気は深圳の電気街と似たものを感じます。

中に入ってみると規模こそこちらの方がかなり小さいですが、深圳の華強北周辺の電気街ビルと同じような雰囲気です。ただ、こちらの方が一つ一つの店舗の面積が大きいですね。この訪問時は土曜日だったこともあってか、店番をしつつお子さんの面倒を見ている方が多かったです。奥に2階部分が見えていますが、2階部分は販売店というよりはオフィスという雰囲気でした。

売られているものの種類も華強北と似たようなラインナップで、電気・電子部品が中心でした。次に紹介する山賀電子市場も同じようなジャンルの製品が揃っていたので、威海路周辺の電気街は業者向けの電子部品街、という分類になりそうです。入り口にもシュナイダーエレクトリックの広告が貼ってありましたし、2023年に訪問したソウルの中央流通団地のような、工場向けの需要が主なのではないかという気がします。

山賀電子市場

青島電子科技市場の向かいに建っているのがこちら、山賀電子市場です。こちらもマンションの低層階が電気街、というスタイルです。手前の謎の矢印のオブジェはきっとハイテクをイメージしたオブジェなんだと思いますが、塗装が剥がれてしまってなかなか寂しい感じです。

こちらの方が青島電子科技市場よりやや古そうな感じではありますが、お店の雰囲気は似たような感じです。天井からいくつも看板がぶら下がってごちゃごちゃしている感じはちょっと独特かもしれませんね。

こちらも2階部分があったので行ってみましたが、青島電子科技市場と同じくオフィスエリアという感じでした。

ちなみにこの辺りには他にも似たようなスタイルの電気街と思しき建物がいくつもあるのですが、見た感じでは青島電子科技市場と山賀電子市場がこの辺りのツートップという感じでした。手前の看板を見るに、中国語で「シーメンス」は「西門子」って書くんですね。確かに中国語の発音を考えると納得の当て字です。

このエリアのちょっと特徴的だと思った点として、トランシーバー(对讲机/対講機)のお店が多いことが挙げられます。トランシーバー自体は業者向けの傾向がある電気街であればどこでもだいたい売っている製品の一つだと思いますが、なんとなくトランシーバーを取り扱うお店が電気街全体の規模の割には多い気がします。工事現場などの需要が根強いのでしょうか。そして「网咖」という看板も気になります。ネットカフェのことを指す単語ですが、どちらかというと「网吧」という表記の方がよく見かけると思います。

ちなみにこのエリアにはそのものズバリの「秋葉原」という名前のお店もありました。秋葉原はやはり電気街として意識されてるんだなあというのが伝わってきます。

泰山路駅周辺

次は青島のもう1つの電気街エリア、青島地下鉄2号線・4号線の泰山路駅周辺の電気街ビル群を紹介したいと思います。ここは次回紹介予定の青島ビール博物館にも近いです。ここにある電気街ビル群は威海路周辺の電気街とは違い、マンション一体型ではなくて電気街単体でビルになっているタイプです。また、威力海路周辺の電気街とは異なり、いずれの電気街ビルも電子部品街ではなくPCやスマートフォンなどを扱う電脳街タイプの電気街でした。

青島電子信息城

泰山路駅エリアで最初に向かったのはこちら、青島電子信息城です。道路に面したところにASUSのロゴや”REPUBLIC OF GAMERS”の看板が見えるあたりからも、PC関連を中心としたコンシューマー色が強い電気街ビルであることが窺えます。

ここはコンシューマー向けと企業向けのお店の両方が混在していますが、全体としてはPC関連にフォーカスしているような印象でした。

企業向けというところではプリンターやレジに関連する製品のお店が並んでいました。その他、これは中国の電気街であれば比較的どこでも見かけますが、防犯カメラ関連のお店もありました。

ちょっと面白かったのが「二手打印机」つまり中古プリンター、というのを看板に掲げているお店があったことです。業務用プリンターだと思いますが、中古市場があるんですね。そういえば日本でも昔は新聞などに中古OA機器のお店の広告が出ていましたね。

この青島電子信息城の端の方のエリアはなぜか建物が円形2になっている部分があり、その部分は中の通路もカーブしています。そんなエリアの入り口にあったのがこちらのお店、の抜け殻です。「山東専業水冷MOD工作室」とあるので、PCパーツを水冷仕様に改造するサービスを提供する会社が入居していたのだと思います。なかなかディープです。

このエリアは端にあるためにお客さんが入ってきにくいからなのか、小売店ではなく修理センターなど、明確な目的がある人が来れば商売になるタイプのお店が連なっていました。面白いところではピアノ教室も入居していて、中から「東方紅」のピアノ演奏が聴こえてきました。ピアノの練習あるあるですが、どうしても引っかかってしまうフレーズがあるようで、そこを何度も繰り返していました。通路を歩いているこちらはちょっとつんのめってしまいそうになったのでした。

頤高数碼広場

青島電子信息城の斜め向かいに建っているのがこちらの頤高数碼広場です。こちらは上の写真の広告からもなんとなくわかるように、青島電子信息城よりもコンシューマー色の強い電気街です。

入口を入ってすぐのところにはファーウェイのスマートフォンを扱うお店もありました。

もちろんPC関連のお店もあります。PC関連はノートPCをはじめとした完成品のお店もあれば、自作PC向けのパーツショップもありました。

そして建物正面の広告にもありましたが、カメラを売るお店もありました。こちらは中古専門店のようですが、なかなかの規模です。

ちなみにここは地下1階も電気街になっていて、スマートフォンのアクセサリーなどを販売する店舗が主に入居していました。

この頤高数碼広場も青島電子信息城と同じくマンション一体型の電気街ではないのですが、上の写真の案内板の通り、電気街部分は地下1階から地上2階までで、それより上の3フロアは写字間、つまりオフィスフロアになっています。そして「青島店」という表記を見るに、ここはどうやらチェーン店のようですね。

百脳滙

電気街として最後に紹介するのはこれまた青島電子信息城から見て斜め向かいにある百脳滙です。ここもチェーン店で、広州の店舗には2018年に訪問したことがあります。

ここは1つ前に紹介した頤高数碼広場よりもさらにPCにフォーカスした雰囲気の強い電気街ビルです。広州の店舗もそういうような傾向があったので、チェーンとしてのポリシーがあるような気がします。

各社のブランドをフィーチャーしたお店や、「自作PC(組装机)」という看板を出しているお店なども多く、コンシューマー色が強い、電脳街という感じの電気街といえそうです。1枚目の写真を見るに、PCメーカーのHPは「恵普」と表記するんですね。「西門子」ほどズバリな当て字じゃないような気もします…

多少はスマートフォン関連を扱うお店もありましたが、修理などのお店が主だったように思います。

最上階の4階にはなぜかセルフビリヤード場(自助台球)がありました。ビリヤードは中国ではそんなに人気があるのでしょうか…?

まったく電気街とは関係ありませんが、このエリアを歩いていたら上部だけが連結された不思議な構造のマンションに遭遇しました。どう見ても連結部分にも部屋があるのですが、安全だと証明されていても連結部分には住みたくないなあと思ったのでした。連結部分は賃料が安かったりするんでしょうか…?

羊肉串を食べに行く

電気街紹介が終わったところで、今度は滞在中に食べたものを紹介していきたいと思います。まず最初は到着日、電気街調査からホテルに戻り高須さんと合流して向かった羊肉串のレストランです。なかなか看板がまぶしいお店でした。

半屋外の席に陣取り、すでにある程度焼いてある羊肉串を卓上のコンロでさらに焼いて食べるというスタイルでした。中国で食べる羊肉串はここに限らずおいしいことが多いですが、ここでは焼いた肉をこの地域の独特のパンに挟み、調味料をつけて食べるというスタイルにも挑戦しました。これはこれでお肉単体で食べるのとはまた違ったおいしさがあり、なかなかよかったです。

ロバ肉を食べる

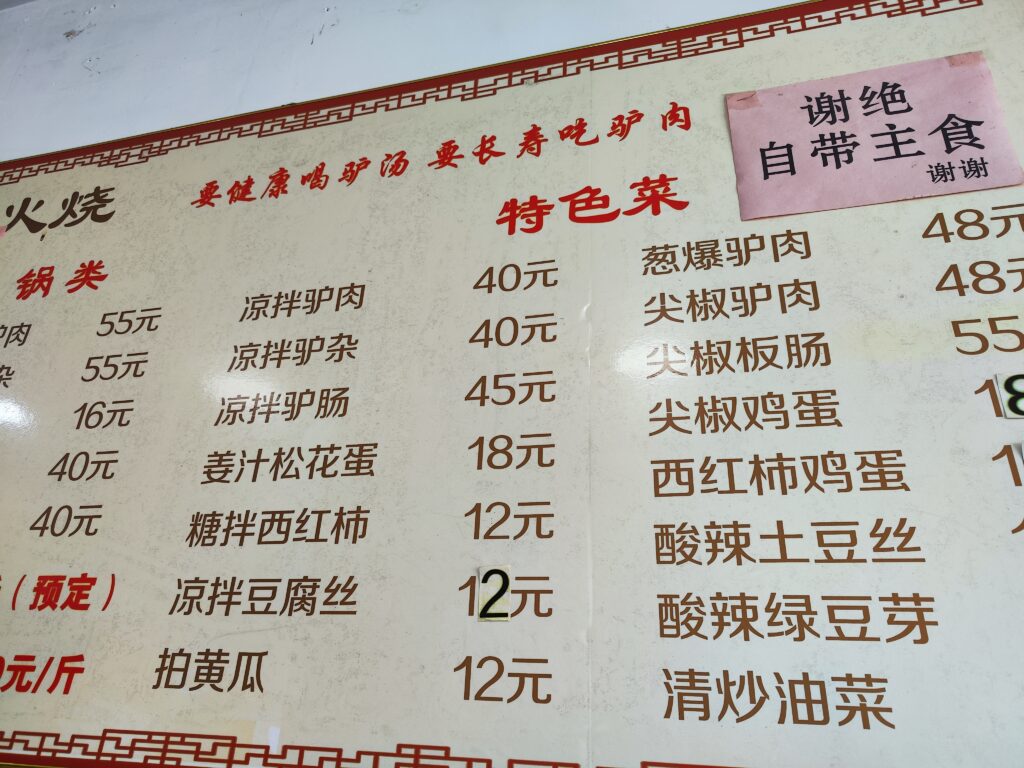

この時高須さんに教えてもらうまで知らなかったのですが、山東省から少し北西に行った河北省を中心に、華北地方ではロバ肉を食べる文化があるそうです。ホテルのそばにもロバ肉を出すお店があり、朝から営業していたので行ってみることにしたのでした。

お店の看板に書いてある驢肉火焼というのは1枚目の写真の中華パンにロバ肉を挟んだサンドイッチを指すようです。お肉の色が違うのが分かるかと思いますがいずれもロバ肉で、部位の違いのようでした。2枚目はロバ肉入りのスープです。サンドイッチの方はセロリ、スープはネギで肉の臭みを抑えているようですが、全体的にさっぱりした中に肉のうま味があり、かなりおいしい料理でした。あまりにおいしかったので、結局翌日の朝ごはんもここへ行って食べたのでした。翌日もサンドイッチはお肉のバリエーションを何種類か試し、スープはロバのモツ入りスープにしました。こちらももちろん美味でした。

ちなみにお店の中に貼ってあるメニューには「要健康喝驢湯 要長寿吃驢肉」と書いてありました。「健康になりたければロバスープを、長生きしたければロバ肉を食べよう」といったところでしょうか。どうやらロバ肉には健康にいいというイメージもあるようです。

海鮮餃子を味わう

青島は沿岸部にあるため海産物でも有名です。ということで、海鮮餃子も食べに行きました。この4色餃子セットはそれぞれイカ、エビなど味が違うのですが、どれもなかなかのおいしさでした。

サイドメニューもいくつか頼んだのですが、このエビと白菜の炒め物はエビのみそや殻の部分から出たダシの旨味が白菜によく絡んでいて、これまた絶品でした。

ホテルの近くを歩いてみる

青島滞在中は基本的にDiDiタクシーでの移動だったためあまり街歩きはしなかったのですが、滞在最終日の空港に向かう前の時間にちょっとだけホテルの周辺を歩き回ったのでした。上の写真はホテルのある建物の1階に入っていた青島ビールを売るお店です。タクシーから外を見ていても分かるくらい、街のいたるところにこういうお店がありました。

お店の道路に面した側にビールのタップが出ていて、それぞれのタップからは違うビールが出てくるようになっています。また、「正宗一厂鮮啤」とありますが、「一厂」というのは「第一工場」のことで、青島ビールの中でも第一工場産を販売していることを売りにしているようでした。ここではその他に第二工場産と第四工場産も売っていました。味に違いがあるんでしょうか…?3

私が泊まっていたホテルの周辺にはあまり高い建物がなかったのですが、そのせいか比較的古そうな建物をむりやり増築してそこに携帯電話の基地局のアンテナがびっしり取り付けられているという風景を目撃しました。なんだか鳥の巣みたいです。

あまり背の高い新しめの建物はないエリアではあるのですが、なぜからーめん屋さんはあったのでした。食べに行ってはいないので、本当に日本風だったのかは謎です…

基地局やらーめん屋さんがあったエリアのすぐそばには川が流れていました。少し遠くには背の高いビルがあるので、このあたりもいずれ再開発でこういうマンションが建つのかもしれませんね。ちなみにホテルからこの川と反対方向に歩いて行くと、山東省花生(ピーナッツ)研究所という施設がありました。なんとなくの印象としては、たまたま私が泊まったエリアは青島市の中ではややのんびりとした地方感があるエリアだったのだと思います。

さらにちょっと歩いて行くと、海軍の工芸品を扱うお店の看板がありました。軍港都市である青島ならではという感じがします。

地下鉄の隣駅までたどり着くといきなり背の高い建物と大きい交差点があるエリアになりました。せいぜい15分くらいしか歩いていないのですが、なかなかの変化の激しさです。

ちなみにこの駅の周辺には地下街があったのでちょっとだけ覗いてみました。2枚目の写真はそこにあった回転火鍋店です。回っている一つ一つの皿の具の量が結構多いような気もします。

ホテルの方へ戻るときにソフトクリームチェーンの蜜雪(MIXUE)を見つけたのでソフトクリームを買ってみました。暑かったのもあるとは思うのですが、サーブされた時点でそこそこデロデロになっていたのでした…

ホテルへの帰り道ではこちらの空調関連機器を扱うお店も見つけました。ダイキンはそのまま「大金」なんですね。まあもともと大阪金属工業が名前の由来ですから、納得の表記です。

Stamp Flyを体験する

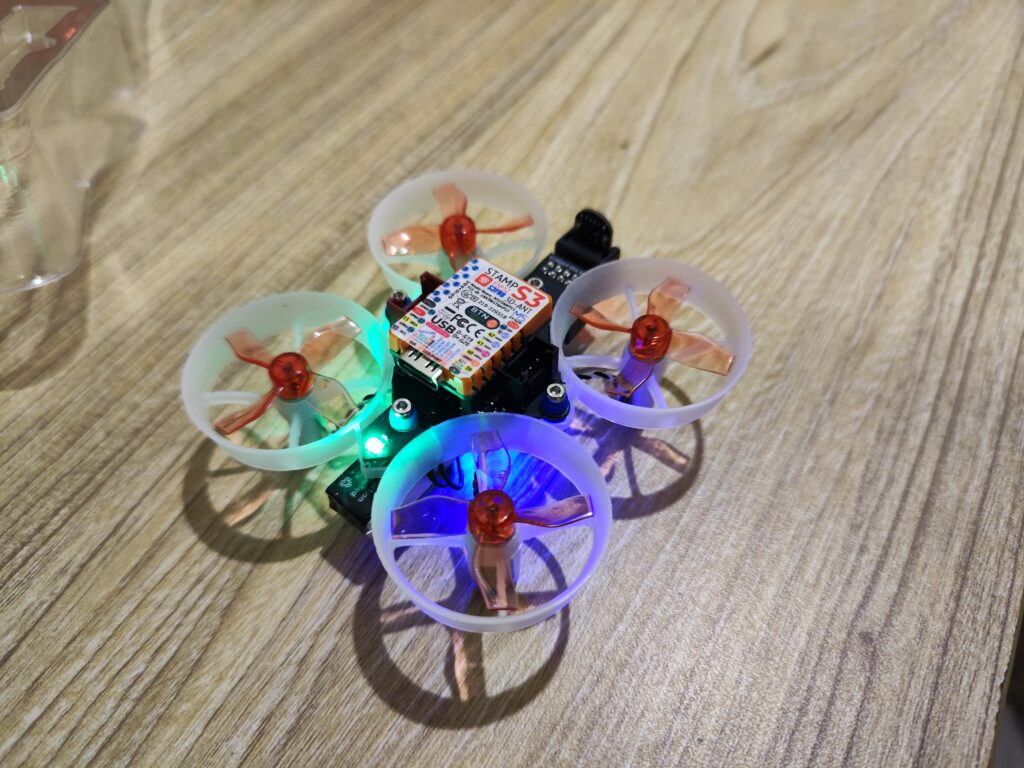

これは街歩きでもなんでもないのですが、高須さんが持ってきていた深圳のM5Stack社のドローンキット、Stamp Flyをホテルで見せてもらいました。日本の代理店であるスイッチサイエンスでの発売は2024年の8月2日だったので、その前に見せてもらうことができたのでした。

Stamp Flyは制御に同じくM5Stack社が発売しているマイコンモジュールのStampS3を使ったドローンキットです。なかなか小さいのですが、オプティカルフローセンサ搭載で、地面に対してどの程度流されているのかを検知できるようになっています。私が体験させてもらった時点ではオプティカルフローセンサがまだ有効化されていなかったようで、流されがちではありましたが、結構しっかり飛ぶなあという印象でした。

そしてこちらは同じくM5Stack社のAtom JoyStickです。これでStamp Flyを操作することができます。こちらも制御用のマイコンはM5Stack社のAtomS3を使っているので、ファームウェアを書き換えてあげれば他のロボットの制御等にも転用することができます。

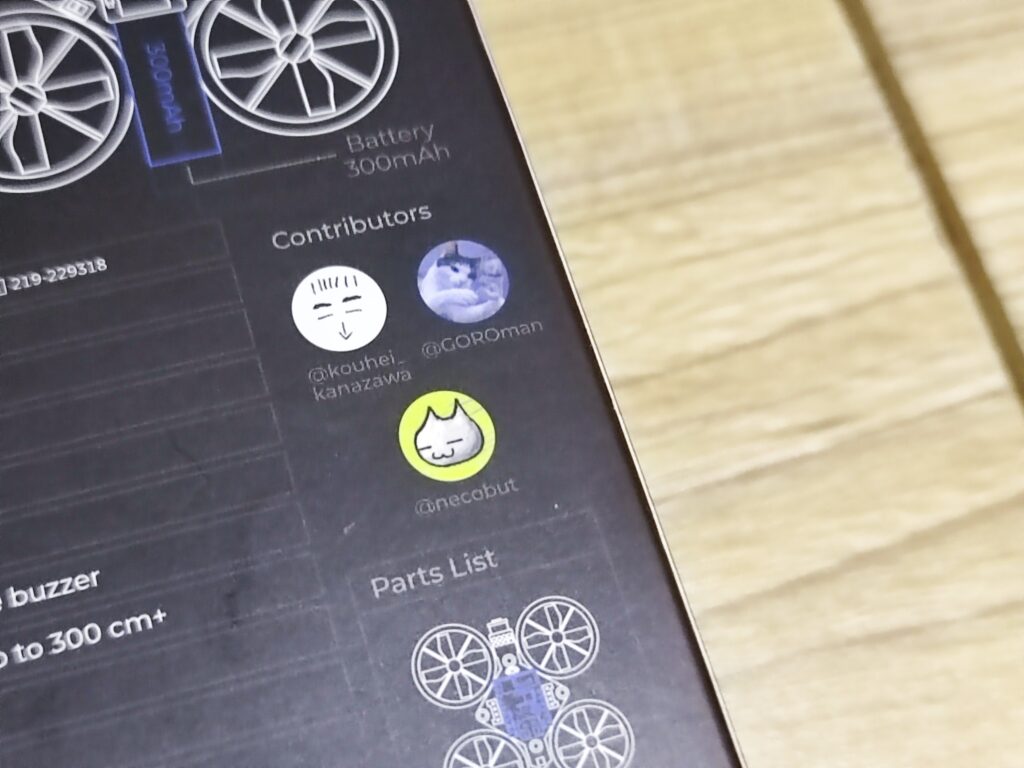

ちなみにこのStamp Flyの開発には日本のカワヅさん(@necobut)、GOROman(@GOROman)さん、金沢工業大学の伊藤先生(@kouhei_kanazawa)が関わっていて、ContributorsとしてStamp Flyのパッケージにクレジットされているのでした。

以上、2024年7月の東アジア旅行記、青島・電気街&街歩き編でした。今回も前回に引き続き電気街成分多めでしたね。次回は青島の博物館見学編になります。お楽しみに!

- 中国版ライドシェアアプリ。最近は日本でもサービスを展開していますね

- 正確には円の1/4という感じですが

- なお、ソウル・観光編の冒頭で書いたように、今回の旅行中は禁酒が求められていたので、飲み比べはできませんでした…